コロナ禍に続いて、ロシアのウクライナ侵攻に端を発する原油高、そこから急速に進んだ円安と、現在は激動の只中にあります。さまざまな課題の解決に向けてデジタルトランスフォーメーションへの期待が膨らむ中、企業変革を担うCIOへの注目も高まっています。2022年7月に開催された年次イベントSAP Sapphire Tokyoのクロージングセッションでは、株式会社荏原製作所 執行役 情報通信統括部長の小和瀬浩之氏と、パナソニックホールディングス株式会社 執行役員 グループCIO 兼 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 社長の玉置肇氏をお招きし、「企業変革の心・技・体」と題してパネルディスカッションを開催しました。モデレーターを務めたのはSAPジャパン株式会社 インダストリー&バリューアドバイザリー統括本部 IoT/IR4 ディレクター 村田聡一郎です。

変革とは改善ではない/部分最適ではなく全体最適を目指すこと

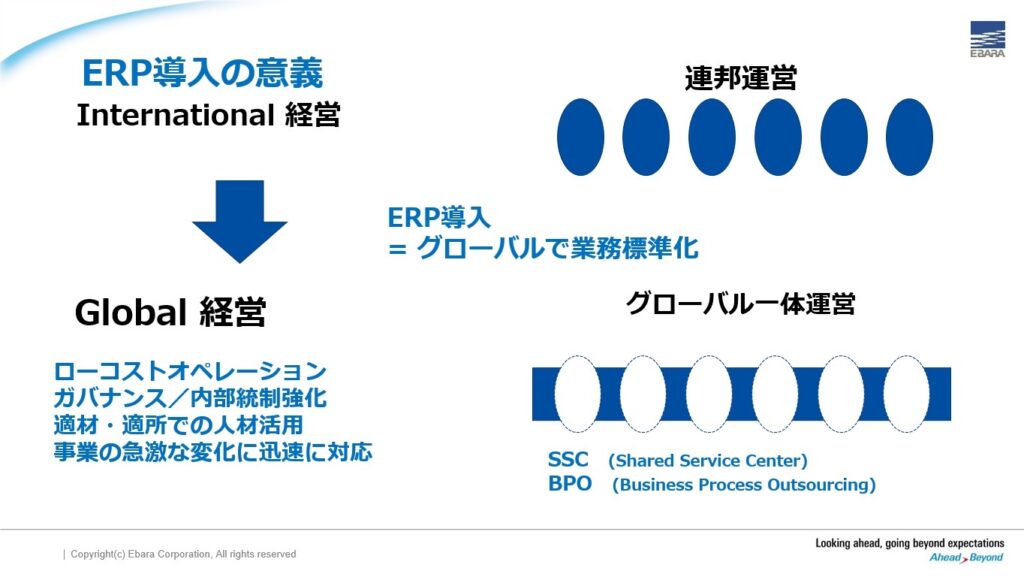

風水力事業、環境プラント事業、精密・電子事業を手掛ける荏原製作所では、中期経営計画「E-Plan2022」のもと、製造・技術・情報にかかる戦略として、DXの推進による製品やサービス、ビジネスモデルの変革を掲げ、ERPの全社的導入による業務インフラの整備を進めています。

ERP導入の意義は、従来のインターナショナル経営からグローバル経営にシフトし、グローバルで業務を標準化することにあります。花王、LIXILでCIOを務めた後、荏原製作所に転じて4年目となる小和瀬氏は「経営戦略の中でDX戦略を掲げ、社長の浅見のリーダーシップのもとで経営、事業部門、IT部門が三位一体で推進している点が特徴です」と説明します。

一方のパナソニックグループは、事業部ごとの部分最適化の歴史や、大企業ならではの組織の縛りもあって、変革への取り組みは容易ではありません。その中で現在は、「ITの変革」「オペレーティング・モデルの変革」「カルチャーの変革」の3階層のフレームワークで改革を推進しています。

兼 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 社長 玉置 肇 氏

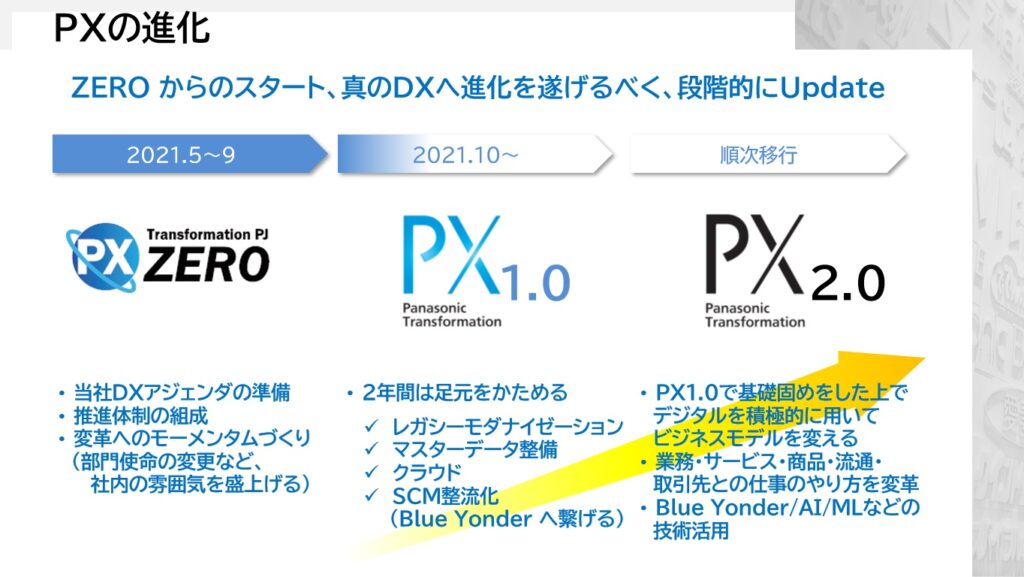

P&G、ファーストリテイリング、アクサ生命保険などを経て、パナソニックの楠見社長から招聘される形で2021年5月にグループCIOに就任した玉置氏は、「DXはシステム開発や構築ではなく、会社そのものを変えていくものです。よって2021年から開始したデジタル変革プロジェクトを『PX(パナソニックトランスフォーメーション)』と名付けて、最初の2年を足場固めのPX1.0と位置付け、次のPX2.0においてデジタルを用いて段階的にビジネスモデルを変えていきます」と語ります。

両社の取り組みに共通して言えるのは、改善イコール変革ではないということです。また、改善アプローチとして、部分最適ではなく最初から全体最適を目指していること。さらに、ERP導入はITプロジェクトではなく、企業そのものを変革することであると位置づけている、ということです。

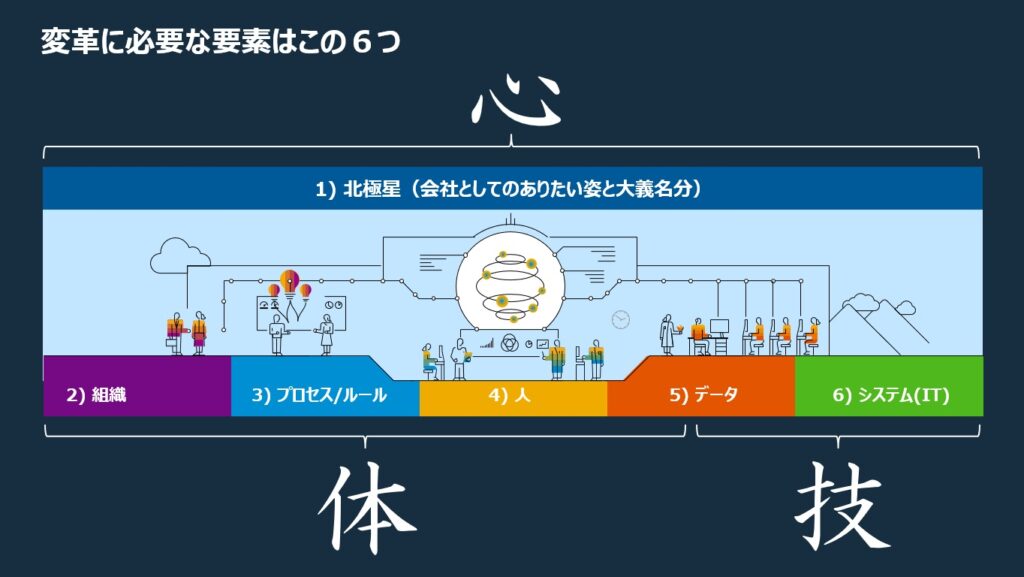

そこで「企業変革の心・技・体」と銘打った今回のセッションでは、3つをそれぞれ掘り下げていくことにしました。企業における「心」とは、会社としてのありたい姿や大義名分、「体」は組織やプロセス/ルール、人、データ、そして「技」はシステム(IT)が相当します。

日本の製造業の競争力をグローバルで高めたい

まず「心」をブレイクダウンすると、「マインド」、「パーパス」、「カルチャー」の3つの要素に分けられます。なぜ変革しなければならないのかというパーパス(会社の存在意義)について、「目的と手段をはき違えてはいけない」というのは小和瀬氏です。

「荏原製作所ではグローバル共通システムとして、SAP S/4HANA、SAP Concur、SAP SuccessFactors、SAP Aribaの導入を同時並行的に進めています。プロジェクトは導入して終わりではなく、業務変革の目的を達成することです。そのため、導入が終わっても目的が達成されるまではプロジェクトを解散しないと決めています」(小和瀬氏)

パナソニックグループも「幸せの、チカラに。」をブランドスローガンに掲げてPXを推進中ですが、玉置氏が火中の栗を拾う形でパナソニックに転じたのは「パナソニックのブランドを愛していたから」と説明します。

「偉大な松下幸之助の作った会社を、システムだけでなく、プロセス、人、組織も含めて改革し、強い組織に作り直して次の世代に渡したい。その一念だけでグループCIOの役職を引き受けました」(玉置氏)

小和瀬氏が荏原製作所に入社したのも玉置氏と同様で、両CIOに共通するのは「日本の製造業の競争力をグローバルで高めたい」という強い思いです。

カルチャーについて荏原製作所は、グローバルに打って出るためのチェンジマネジメントを実践中で、「社長の浅見が先頭に立って新たな文化の獲得や組織変革に取り組んでいる」(小和瀬氏)といいます。パナソニックグループも超巨大企業ならではの機動力の遅さに悩みながらも、「変革のベクトルを示しながら、1ミリずつでも良い方向に進んでいく」(玉置氏)といいます。

CIOは経営者であり、変革者であって欲しい

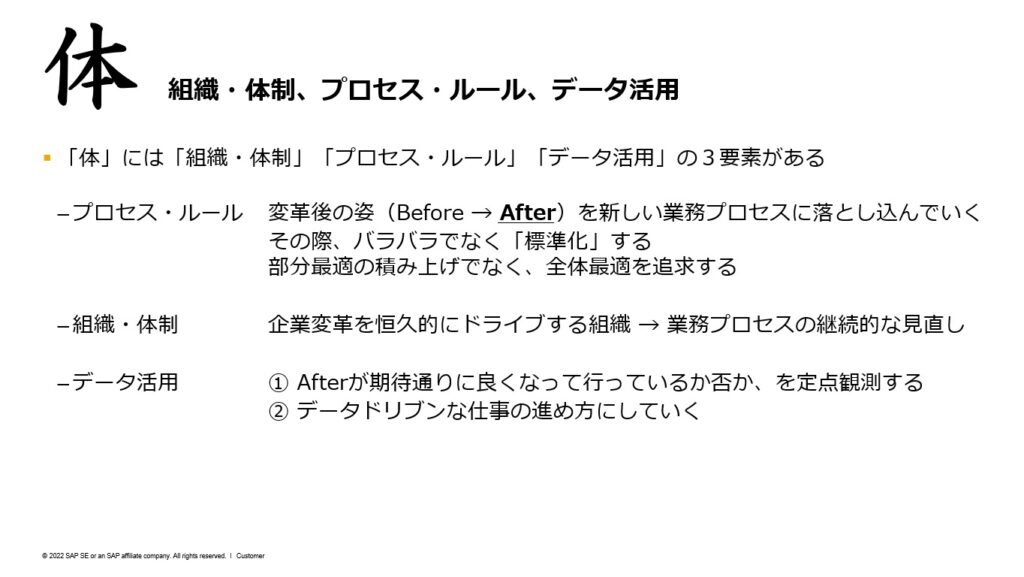

続いて「体」の要素となる「組織・体制」、「プロセス/ルール」、「データ活用」をさらにブレイクダウンしていくと、「組織・体制」は、企業を恒久的にドライブする組織へと変革し、業務プロセスを継続的に見直していくこと。「プロセス・ルール」は、変革後の姿をイメージして新しい業務プロセスに落とし込んでいくこと、「データ活用」は、データドリブンな仕事の進め方に変えていくことにあたります。

「組織・体制」に関して小和瀬氏は、「日本企業の大きな問題はITのポジションが非常に低く、CIOの位置付けが低いことにある」と指摘します。

「日本企業のCIOの中には、経営会議に出ていない人がいます。どこの会社も、財務のCFOが経営会議に出ないことはありえません。CIOが経営会議に出ないということは、口ではDXといいながら、本気ではないということです。CIOの条件として、レポートラインはCIO to CEO(社長)にするべきです」(小和瀬氏)

その発言を受けて玉置氏も「CIOは経営者であり、変革者であって欲しい」と続けます。

「最近、IT部門とは別にDX推進部を設ける企業が増えていますが、IT部門がきちんとコミットしないと一過性で終わってしまいます。CIOは、IT部門のトップとして経営に参画し、新しい業務プロセスまで落とし込んでいくことが大切です」(玉置氏)

データドリブン経営は多くの日本企業の課題となっていますが、データで経営を語るためには、経営が持っているデータと現場が持っているデータをつなぐことが重要です。

「本当にデータドリブン経営を実現したいなら、マネジメントサイクルを月次から週次、日次と短くすることです。人がデータを作っていては間に合いません。ボタン1発で少なくともグローバルの実績データが把握できるようにするべきで、荏原製作所がERP導入で目指しているところもそこにあります」(小和瀬氏)

対して、玉置氏は多くの企業はデータドリブン経営でなく、過去の実績を見ながら運転する「バックミラー経営」となっていると指摘します。

「パナソニックでは、プレディクティブな経営戦略に向けて、将来の売上や販売につながる競争力のKPIを可視化しようとしています。なかなか難しい側面はありますが、アメリカの会社もほとんどはバックミラー経営ですから、日本企業が追いつく余地はあると思います」(玉置氏)

最後の「技」については、「心」と「体」で表されたものを落とし込む受け皿(ITシステム)であり、それを受け入れるためには一定の技が必要です。具体的には、標準化、Fit to Standard、経営基盤としてのITがキーワードです。

CIOは経営者の一人として社長と密にコミュニケーションを取るべき

セッションの最後は、会場の聴講者からの質問に2人のCIOが回答しました。まず、「変革の実行に当たり、本部からどこまでガバナンスを効かせ、どこまで現場に柔軟性を持たせるのか」という質問に対して、小和瀬氏は「SAP S/4HANAのグローバル展開においては、現場には柔軟性を持たせていない。アドオンも審査会と私の承認がなければ作らせません」と答えました。

一方、玉置氏は「グループ共通のセキュリティ等についてはガバナンスを効かせ、購買等においてもスケールメリットを利用しますが、それ以外は事業会社の自主独立経営を支援します」と巨大グループならではの考えを明かしました。

最後に「社長の関心と理解を得るために、何か工夫されていることはあるか」という質問に対して、小和瀬氏は「IT側が遠慮することなく、社長と1 on 1で話す時間を作ること」と語り、実際に2週間に1回の頻度で会話をしていると語りました。

玉置氏は「メールでなくチャットツールを使うことで、コミュニケーションロスをなくす工夫も可能です。社長と話す時は、IT部門の職能長としてではなく、ボードメンバーの一員として、共通の経営課題に向き合う形で会話をすることが重要」と語りました。

2人のCIOのディスカッションから見えてきたのは、DXはもはや改善ではなく、経営変革そのものであることです。そのため従来にも増して、CIOは変革者であり、経営変革をリードする立場であることの重要性も再認識されました。多くの熱心な聴講者を集めた本セッションは、日本がまさに岐路に立っていることを多数のビジネスパーソンが肌で感じていることをうかがわせるものとなりました。