SAPジャパン株式会社代表取締役社長 鈴木 洋史(左)

ライオン株式会社は、1891年(明治24年)10月30日に創業し、「より良い生活習慣づくり」を通じて、人々の健康や日々の快適な暮らしに役立つ企業を目指してきました。こうしたなか、常に社会およびお客様から必要とされ、持続的に企業価値を向上させるために、2030年までに実現したい姿として、新経営ビジョンを「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ」と設定しました。そのビジョン実現に向けた戦略のひとつである「成長に向けた事業基盤への変革」における大きなテーマとして、「経営管理の高度化」や「サプライチェーンマネジメント(SCM)の最適化」などを目指し、DX(デジタルトランスフォーメーション)による経営基盤の強化策として、業務改革と同時進行で基幹システムの導入に取り組むプロジェクトを進めてきました。「基幹業務改革プロジェクト」として、2018年からスタートし4年がかりで基幹システムの一斉導入・稼働までたどり着いたこのプロジェクトはどのように進んでいったのでしょうか。

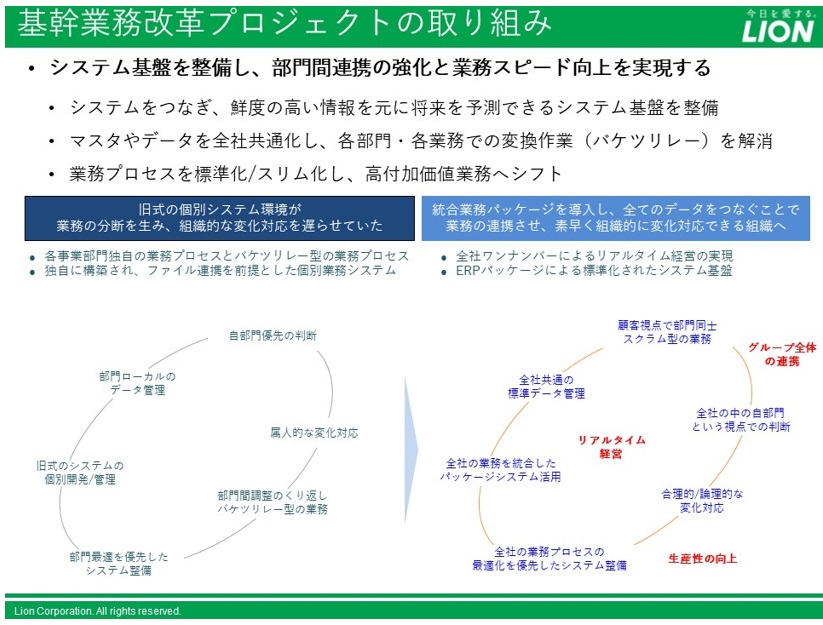

SCMを高度化するために、個別最適を排し、全体最適を実現する必要があった

SAP S/4HANA®導入前の同社の基幹システムは1980年代~2000年代前半に設計・構築された複数のシステムで構成されており、それぞれのシステムでユーザーのリクエストに応じた改修・機能追加やバージョンアップ、プラットフォームの更新を行いながら運用されてきました。その結果、SCMにおいても、購買、生産、販売などの損益に直結する業務についても、それぞれ複数のシステムが利用されることとなり、システム単位で分断された個別の業務の効率化のみが追求されたり、会社全体の損益の把握に時間がかかったりする、などの課題を抱えていました。

つまり、「ユーザーオリエンテッドなシステムによる個別最適がなされていたものの、全体最適でない状態であった」というわけです。

情報システムによる分断の発生は、サプライチェーンが複雑化する経営環境下で企業成長を目指す上で大きな妨げとなる恐れがあります。こうしたなか、同社では全社共通の商品需給・損益計画である「ワンナンバー計画」に基づく事業運営を掲げ、SCMはもちろん、業務プロセスの標準化も含めた全体最適を目的に基幹システムの刷新を決断します。しかし、大多数の従業員が旧システムの機能配置に基づく業務経験しかなく、全体最適の視点から業務オペレーションや業務改善を実行できる状況にありませんでした。2000年代前半を最後に機能配置の変更を伴う大規模なシステム導入・更新という経験がなく、その過去の経験ですらも特定の業務領域に限定されたシステムが対象だったのです。そのため、今回のプロジェクトはほぼ全ての領域の業務プロセスの変革を伴うシステム導入、一斉稼働という前例のない取り組みとなりました。

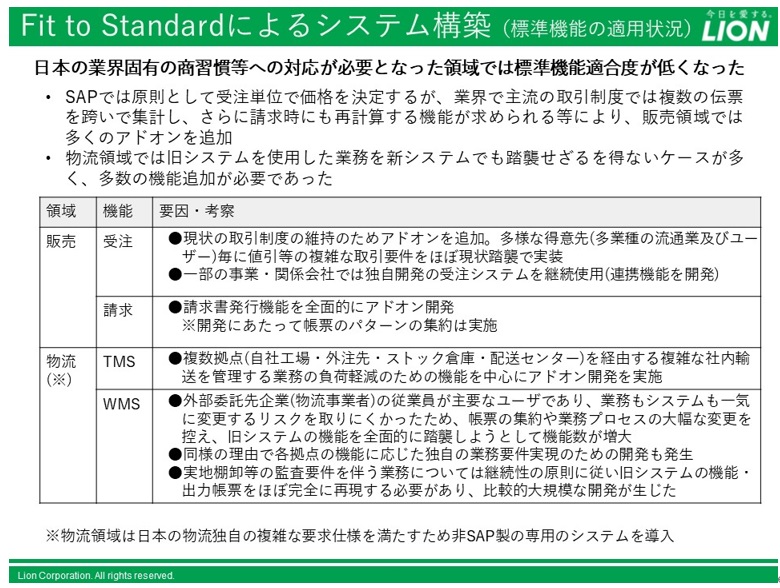

同社の基幹システムに関わる業務は、ほとんどが1990年代以前に独自開発されたシステムの利用を前提に設計されていました。その結果、業務・システムともに文書化・標準化が十分ではなく、従来のアプローチで現状の整理とソリューション選定から着手すると莫大な時間と費用がかかることが想定されたため、プロジェクト最初期の構想策定フェーズからSAPの標準機能を最大限に活用する導入方法論のひとつであるFit to Standard(F2S)の検証に着手しました。このF2Sの検証において、重大な機能欠落はほとんど見られなかったため、同社はSAP S/4HANAの採用を決断し本格的なシステム導入を推進し始めます。

前例のないプロジェクトを推進するうえで、大きな助けとなったのが導入支援パートナーとしてのSAPの支援でした。同社では開発から実装、稼働後の活用までを見据えて、伴走型支援サービス「SAP MaxAttention」を活用しています。取締役上席執行役員で本プロジェクトのオーナーである小林健二郎氏は「伴走のパートナー役として必要な機能を提供でき、メーカーとして責任をもって価値を提供していただけると判断し採用に至りました」と話します。

企業の垣根を超えたフラットな関係でプロジェクトを推進。チームの一体感を醸成し、2度の延期を乗り切る

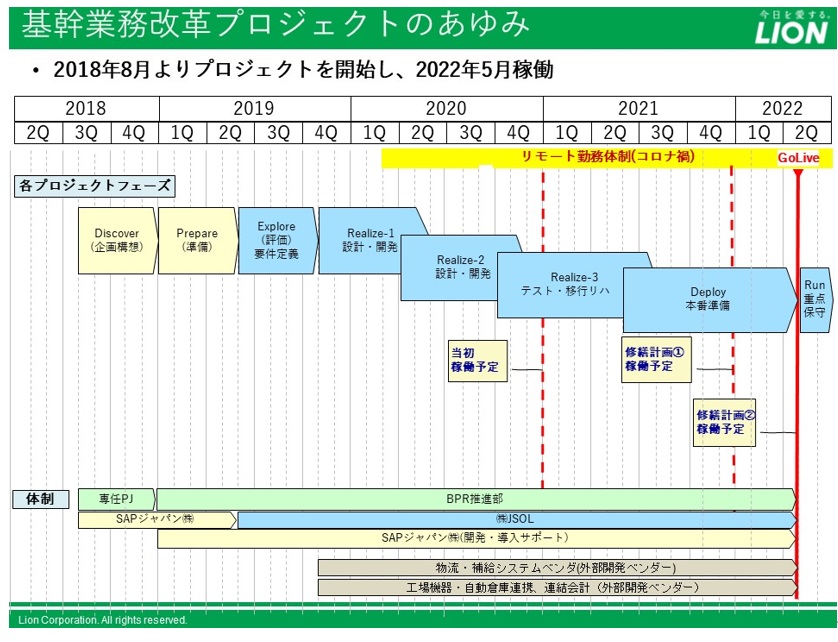

今回のプロジェクトを主管するのは、基盤業務改革を推進するために新設されたBPR推進部。情報システム部門とは別に組織を新設し、ITだけでなく、生産や販売など、各領域の業務に精通したメンバーを異動によって集め、専任組織の所属としてプロジェクト活動に従事させることで、全社に対して経営の本気度を強く示したのです。

「プロジェクトの目的を“基幹システムの導入”ではなく“業務改革”(BPR: Business Process Re-engineering)であると定義しました。SAPのアドバイスのもと、各業務部門においては、稼働準備段階から部門長を業務プロセスオーナーとして、配下にBPL(Business Process Leader)などのキーパーソンを配置。業務プロセスの改善も含め、新システム上で円滑に業務が実行できる体制を整えました」(小林氏)

プロジェクトには複数のパートナー企業が関与し、延べ数百名に上る人員が従事したといいます。このような大規模なプロジェクトで課題となるのが一体感あるチームづくり。同社では「ワンチーム」を掲げ、企業の垣根を超えて同じ部屋に席を並べ、フラットな関係のもとプロジェクトを推進していました。「誰もが同じ船に乗っている状態」(小林氏)を目指したのです。コロナ禍の前は節目節目で懇親会を開き、メンバー間の親睦を深めて一体感を醸成。そうした活動が、その後のフルリモート体制でのプロジェクト推進にプラスになりました。

当初、2021年1月をGo Live目標としていましたが、同社グループの非常に幅広い事業領域のほぼ全ての業務を導入対象としたことから、着手前の想定に対しては大幅な工数増となり、コロナ禍の影響も相まってプロジェクトは当初の計画通りには進まず、2度の延期を決断します。その後、さまざまな課題に対処し、2022年5月にGo Liveを実現します。プロジェクトの現場責任者(プロジェクトマネジャー)であった当時のBPR推進部長 木下陽児氏は「システム稼働前には、①最終テストや不具合修正、データ移行などのプロジェクト側のシステム導入作業、②業務部門と共同で行う新しい業務プロセスの検証やマスタデータの投入などの作業、③業務部門のユーザーが関与する操作教育やユーザーとしての動作確認などの作業、④業務部門側での新しい業務運用に向けての準備、など多数のタスクが発生します。これだけの広い領域・大規模での一斉稼働は実際のところあまり前例がなく、周辺システムでの開発遅延などもあり、これらの多数のタスクのピークがほぼ同じタイミングで国内全社一斉に生じました。プロジェクト側でも業務部門でもリソースが限られる中、結果として複数のタスクで “間に合わない”“やりきれない”事象が発生してしまいました。このことが2度目の稼働延期の原因の一つとなったのです」と話します。そのような状況に対し、同氏はさらに「課題の洗い出しと優先順位付けを徹底し、稼働に必須となる機能開発や不具合修正、操作教育などを最優先で対応、一部の項目については見切り発車とするなど、メリハリをつけて対応し、稼働までこぎ着くことができました」と語りました。

ビッグバン導入で投資を削減、レガシーの完全排除を目指した

今回のプロジェクトはビッグバン導入で進められました。対案としてモジュールや導入対象会社をグルーピングするステップ導入も検討されましたが、導入期間が長期化する懸念があることや過渡期に既存システムのインターフェース開発のためのコストが必要などの理由から、ビッグバン導入の決定に至ったのです。小林氏は「レガシーを残さずに総取り替えすることを目指した。結果的に、レガシーにつなぐ努力をするよりも無駄な投資をせずに済んだ」と話します。

ビッグバン導入は社内人材の育成という一面でも、大きな成果があったといいます。同社では前述した通り、機能配置の大幅な変更を伴うシステム更新は近年全く行われておらず、結果として業務全体を俯瞰して改善できる人材がほとんどいませんでした。こうしたなかでのビッグバン導入は、担当者が全体最適の視点を身に付ける絶好の機会になりました。

実際の開発フェーズにおいては、全体最適視点で社内の業務プロセスを見直すことで、標準に適合させられる事項については高い適用率でF2Sを果たすことができ、時間や開発コストを抑制できました。特に生産領域ではこれまでできていなかった詳細な実績データの投入なども含めてF2Sでの実装を果たせたといいます。一方で販売領域については、社内の業務は可能な限り標準化を進めたものの、業界の商習慣などを含む各事業の得意先との間の取引条件に関わる部分は標準に適合しない部分が多く、相対的に適合率が低下しました。

2022年5月のGo Live後、各業務のデータがリアルタイムでつながり、可視化できたことで、在庫削減効果を得ることができています。また、業務プロセスの可視化のほか、トレーサビリティや原価管理の精度向上なども実現しています。

デジタルの最高の使い手は経営陣でなければならない。組織改編でCXを強力に推進

今回のシステム導入は、同社のDXの起点となるものです。今後は、どのようにシステムを使いこなし、主目的としていたSCMの高度化と経営管理の高度化を実現していくかが問われることになるでしょう。現在、本プロジェクトの目標である全社共通の商品需給・損益計画「ワンナンバー計画」に基づく事業運営の実現のために、事業部門にワンナンバー推進室を新たに組織化し、関係部門との協業のもと、サプライチェーン全体の最適化を進めているところです。さらに、同社では2023年より、デジタル戦略による企業変革(Corporate Transformation, CX)をより強力に推進していくために、IT・デジタル・業務改革を担当する従来組織(統合システム部、DX推進部、BPR推進部)を統合し「デジタル戦略部」を新設しました。部長に就任した木下氏は「自ら企画、提案し、実現までやり切れる存在にしていきたい」と決意を語ってくれました。

同社では、DXとCXは同義であり、基幹システムの使いこなしにとどまらず、会社全体としてデジタル分野の実力をより高めていく必要があると考えています。そういう観点で言えば、デジタルの最高の使い手は社長を筆頭に経営陣でなければならないということでしょう。今回のプロジェクトは経営陣の高いコミットのなかで進められ、デジタル経営への強い決意が感じられるものでした。最後にSAPに対する期待を小林氏に聞きました。

「SAPにはマーケットリーダーとして個社の企業経営に留まらず、社会インフラを変えるだけの大きなパワーがあります。今後は、企業・業界を超えたサプライチェーンの可視化に取り組んでほしい。そうすることで、川上や川下との連携が進むかもしれない。そうなれば、物流コストの削減ひいてはCO2の削減も実現できるはずです。サステナビリティが問われるなかで、人類の発展に寄与する存在、SAPにはその可能性があると思います。」(小林氏) 小林氏から寄せられた強い期待に応えるべく、今後もSAPは成長を続けていきます。

■SAP Japan Customer Awardの詳細はこちら

■他のSAP Japan Customer Award 2022受賞企業記事はこちら