※当記事は、旧ブログサイトよりの転載です。部分的にリンクが機能しない場合があります。予めご了承くださいますようお願い致します。

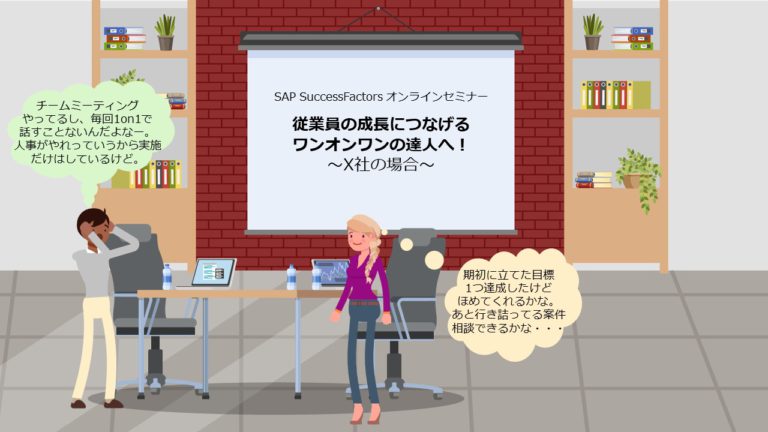

架空の会社X社のケースを使って、従業員の成長やパフォーマンスの向上に貢献する1on1を考えていただく記事の第2回です (全3回)。前回はX社のケース動画を視聴いただき、1on1の問題点を考えていただきました。本稿ではX社の問題点の解説と、改善後のX社のケースを見ていただきます。

X社のケース動画を視聴したい方は第1回の記事を参照ください。

(第1回はこちら)

X社の問題点 (ケース動画の解説)

シーン1:1on1の実施目的とガイドの展開~桑原課長から人事への相談

(ケース動画より)

社長:「上司・部下の対話である1on1ミーティングを頻度高く実施することで、個人及び組織全体のパフォーマンスを向上させる」と明記

人事:「上司・部下で定期的な1on1ミーティングをもちましょう」というゆるめのガイド

本ケースでは、1on1の実運用をはじめる前から問題がありました。X社の1on1の目的は「個人及び組織全体のパフォーマンスを向上させる」ということでしたが、人事の目的認識が十分ではありませんでした。「上司・部下で定期的な1on1ミーティングをもちましょう」というゆるめのガイドで運用がはじまったため、多くの上司がどのように実施すべきか戸惑ったようです。

戸惑った上司の一人である桑原課長からの相談に対して、人事が1on1の進め方をアドバイスすることはよいことです。桑原課長にとっても参考になったようですが、人事は関係性向上に偏ったガイドをしており、1on1の目的がこの段階で既にぶれています。

(ケース動画より)

人事:目標管理や評価と紐づけると堅苦しくなる傾向はありますね…。目標と評価はまずは切り離して1on1をしましょう。

また、人事は上司・部下が気軽に話せるようにするための配慮かもしれませんが、目標管理制度とは切り離すようにも助言してしまいました。関係性向上のみが目的であれば問題ないのかもしれませんが、X社の目的は「個人及び組織全体のパフォーマンスを向上させる」ことです。

目標管理制度における目標は、本来、組織や個人が経営に貢献するために達成すべきことを個人レベルに落としたものですので、パフォーマンスを向上するための1on1とパフォーマンスを向上するための目標を切り離すべきではありません。仮に、自社の目標管理制度が会社や組織に貢献していないという会社があれば、それは目標管理制度が壊れているということです。1on1検討の前に、人事制度を立て直す、大きく見直す、廃止してしまう、などの対応が必要となります。

シーン2:桑原課長と福山さんの1on1 (1回目)

(ケース動画より)

桑原課長:趣味とか、最近はまってるものとかあるの?

上司・部下の1回目の1on1です。人事からのアドバイスを参考にして、上司は非業務の雑談からはじめました。

非業務、特にプライベートの話題を出すべきかどうかも論点になりそうですが、業務以外の話題、カジュアルな会話は、ハラスメントに抵触せず、コミュニケーション上有効であれば問題ないと思います。ただし、仕事とプライベートをきっちり分けたいという方、話したくない方もいます。コミュニケーション円滑化のために必要であれば話題にするくらいが適切ではないかと思います。

(ケース動画より)

桑原課長:目標なんか気にしなくて大丈夫だよ。あれは人事評価のための儀式みたいなもんだから後でどうにでもなるよ。まずは今目の前にあることをがむしゃらにがんばればいいんだよ。

「(目標管理制度の) 目標は気にしなくてよい」という考えは問題があります。「目標設定は人事評価のための儀式みたいなもの」と見なされてしまうのは、人事としては悲しいことですが、このように思っている現場の上司は実際少なくありません。

人事がやれと言うから、締め切りをせまるから目標を立てる。その後、期中は放置するが、期末 (または翌年度はじめ) になると、評価のために思い出して帳尻を合わせる。そして、人事評価の仕組みの表面的な理解が進むと、取りたい・つけたい評価から逆算した無難な目標を設定するようになる。。。

本稿では評価制度の闇に深入りしないでおきますが、1on1の取り組みは、他の制度や施策との関係性を含めて位置づけを整理し、運用に落としていくことが重要です。

シーン3:桑原課長と福山さんの1on1 (3か月後)

(ケース動画より)

桑原課長:まあ、毎回そんなに話すことないよね。人事がやれっていうからやってるようなもんだしな。

桑原課長:まあ話すことないときはすぐにミーティング終わらせればいいんだし、一応やったことにしておきたいし、何か話すことあるかもしれないから、次回以降も実施だけはしようか。

1on1でどんなトピックを扱うのか、どのような話をするのかなどの型ができていない場合、数回続けると、話のネタがつきる、毎回同じような話になるなど、実施意義が感じられない状態になるリスクがあります。1on1のキャンセルやリスケが増える、実施頻度を減らす、チームミーティングで代替するなどして1onN化する、などが起こり始めると、1on1が自然消滅するのは時間の問題です。

また、定期実施を継続していても、やらされ感のみで実施しているというのは問題です。

シーン4:年次評価のフィードバック

(ケース動画より)

福山さん:あまり納得できません。他のメンバーが企画リードした案件は最近のものばかりですよね。

桑原課長:具体的な改善というと説明も難しいね。福山さん頑張ってくれてるし。もっと自分で工夫して頑張ってくれたらいいと思うんだよね。

年次評価が従業員をネガティブな気持ちにさせる典型例です。

- 1年間の活躍の記録・記憶が曖昧であり、最近の活躍に偏った評価がされる

- 評価結果に対して、妥当な説明や今後に向けてのフィードバックがない (できない)

評価制度 (X社のケースでは5段階の相対評価) 自体の運用の難しさもありますが、1年間1on1を実施していたのにその対話内容が反映されていなければ、仮に雑談1on1で上司・部下が仲良くなれたとしても、パフォーマンス向上には貢献しませんし、従業員エンゲージメント低下などのマイナス影響のリスクもあります。

ケース②:X社が1on1を見直しました!

1on1の実施に問題があったX社ですが、目的を再認識し、目的と整合したガイドをつくり、運用を支援するツールを提供して、1on1の取り組みを改善しました。

改善後のX社の1on1の実施状況について以下の動画を視聴いただき、改善された部分を考えてみてください。

いかがでしたでしょうか。

ケース①と比較してどのような部分が改善されていたでしょうか。自社の1on1に取り入れたいことはありましたでしょうか。

第3回では、「ケース②:X社が1on1を見直しました!」の改善点を解説します。

(第3回はこちら)

ご質問はお問い合わせフォームから受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

SAP SuccessFacorsの製品情報や導入事例はこちらからご覧いただけます。