「ベストな仕事をする上で必要なデータにすぐアクセスできるべき」

データドリブン経営を実践している欧州グローバルハイテク企業A社CEOのメッセージはとてもシンプルですが、実践するのは簡単ではありません。同社CEOは「測れないものは改善できない」として企業戦略ストーリーを主要財務・非財務指標でステークホルダーに明示しているだけでなく、同じ財務・非財務指標を社内にも展開して事業管理にも織り込んでいます。

また、同社は企業戦略実現に向けて既存事業を維持しながら新しい事業へのビジネスモデルシフトを急ピッチで進めている中で、ビジネスモデル変革のために必要な全社戦略施策の進捗・成果も主要財務・非財務指標に紐づけて測定するバリューマネジメントを試行錯誤しながら推進しています。

本稿では、データドリブン経営実践企業として多くの日本企業が注目するA社のデータ利活用の舞台裏に注目し、テクノロジーを活用したデータ利活用の仕組み作り経緯と今後の方向性について考察します。

■データ利活用の仕組み ~進化の経緯~

2012年、A社のグローバル経営会議で事業統括役員とCFOとの間で議論が紛糾していました。重要な意思決定の局面でしたが、判断の根拠となる数値認識が異なっており、双方が自分の手元の数値が正しいと主張して譲らず、本質的な施策討議に時間を使うことができませんでした。実はその当時、同社では同じようなことが組織横断で頻発していたのです。

「さすがにこれはまずいだろう」 ということで、こうした事態を打開する全社施策を検討・実施することを全役員で合意して同社のデータ利活用の仕掛け作りは始まりました。

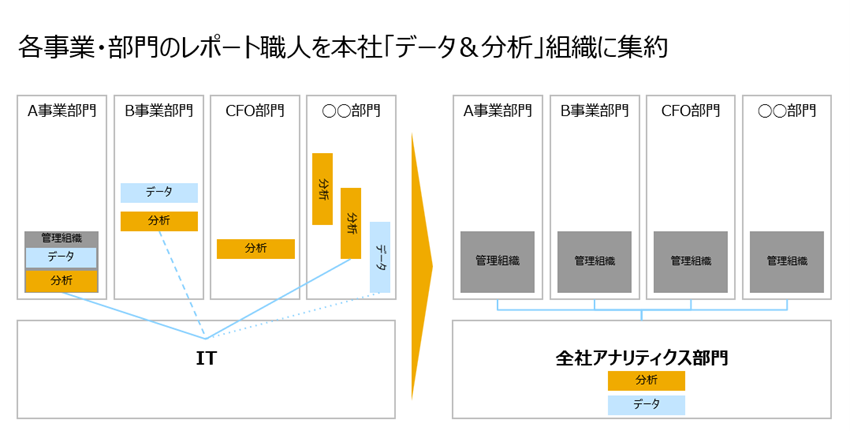

当時の状況を表したのが図表1の左側になります。各事業および機能部門毎に各種分析レポートを作成するレポート職人がおり、各レポート職人が創意工夫して各部門長向けのレポートを作成していました。当時は機能・事業部門毎のサイロが根深く、各部門のレポート職人間で連携することなく部門独自の創意工夫が進んでいたことになります。結果として、データ抽出方法やタイミング、KPIや分析の切り口の定義・計算方法・運用が部門間で微妙に異なり、これが役員毎のレポートの数値が異なる原因となっていたのです。

図表1

これを解消するために同社は各事業・機能部門に散在するレポート職人を特定し、本社に全社アナリティクス部門を立上げてここにレポート職人を異動させるという大改革に踏み切りました。

指揮命令系統を変えてレポート職人に全社最適視点を意識づけしながら、下記4つの施策を数年かけて段階的に実施しました。

- 事業・機能横断でKPI・分析の切り口など言葉の定義・計算・運用を揃えて共通言語化を推進

- レポート資産の棚卸しとレポート作成・変更・廃棄プロセス及び評価方法見直し

- 戦略推進上重要なデータの特定と異種システム横断でのデータガバナンス確立

- レポートカタログ化によるデータ利活用促進

上記施策4に記載されているレポートカタログのイメージが図表2になります。

レポートカタログにより、全社員がどのようなレポートがあるのかをGoogleのように容易に検索できるようになりました。権限があればレポートカタログからレポートを直接実行できるだけでなく、権限なくてもカタログから権限申請を行えるように工夫しています。

カタログには、全社アナリティクス部門が事業・機能横断で共通言語化したKPIおよび分析の切り口が組み込まれたレポートだけが掲載されています。そして、同社の公式会議ではカタログにあるレポートしか利用できないことを徹底することで、役職・部門・地域・国が異なっても同じ言葉・同じ数値で会話できる環境を整えていきました。

図表2

現在レポートカタログ上のレポート数は1,000、四半期における利用ユーザーは42,000人(全従業員の4割程度)にまで広がり、同社のデータドリブン経営を支える基盤となっています。

■データ利活用基盤整備による効果

データ利活用基盤の整備は、経営管理や事業管理の高度化のみならず、社員の行動変容を促し、仕事の仕方を変える上でも大きな役割を果たしました。

データ利活用基盤整備の前後で何が変わったのでしょうか。A社の代表的な実例を挙げてみます。

- 準備と議論の比重が「過去」から「未来」へ

以前は各部門Excelベースの積み上げで資料を作成し、各チームと前提と調整項目等の認識合わせを繰り返すExcelバケツリレーと突合に膨大な時間を費やしていましたが、共通ダッシュボードの共通利用により世界中同じ前提で同じデータを見れるようになりました。

これにより、議論は数字突合でなく次の一手として何が打てるのかなどの「未来」の視点に変わり、会議時間も大幅に短縮されたことになります。 - 事業・各国責任者のデータオーナーシップ意識

共通経営ダッシュボードは前提が一致しており、そこにないものを持ち出すことも、隠すこともできなくなったことで、各国・各事業の責任者がオーナーシップを持ちデータ品質担保を意識するようになりました。 - 従業員の行動変容

データが全世界で可視化されることにより、「これはちょっと今言わないでおこう」が通じなくなり、「指摘される前に早めに相談して打ち手を一緒に考えてもらおう」という具合に行動変容が促されました。 - AIおよび予測モデルの日常業務への組込み促進

データオーナーシップの浸透で正しいデータが蓄積されるようになり、蓄積データを活用した予測モデル作りが可能になり、年度着地予測や離職率予測など日常業務へのAI/予測モデル組込みが進みました。 - 従業員のリスキリング

上記1~4の変化の中で従業員に求められるスキルもエクセル職人からビジネスパートナーに変わってきており、従業員の再教育・リスキリングに投資・注力しています。

■データ利活用定着化の成功要因

A社のようにレポートカタログを整備しても活用されなければ意味がありません。

同社も当初は、各事業責任者に隠しポケットが沢山あり、データもタイムリーに更新されていない状況でした。そのため、レポートカタログ上の事業管理ダッシュボードの数値だけでは売上着地見込みが正確に把握できず、システムの外側で事業管理部門が足りないデータを補足したエクセル・パワーポイントを見ながら経営会議を行わざるを得ませんでした。

大きな転機となったのが事業統括役員自身による事業管理ダッシュボード活用徹底でした。

「今後は事業管理ダッシュボードの数値しか議論の対象にしない」と宣言したのです。宣言後もしばらくは、データが古かったリ入力されていないなどで混乱しましたが、それでもパワーポイント・エクセルによる説明は一切受け付けず、数値の議論は全て事業管理ダッシュボード上にあるものだけを対象にすることを継続的かつ徹底的に行いました。こうしてトップ自ら実践することが各事業担当役員の意識を変え、それがミドルマネジメント、現場への波及していくことで良いサイクルが回り始めたと言えます。

現場も当初はシステム入力負荷が増えることや仕事の仕方を変えることへの抵抗は大きかったのですが、今まで膨大な時間をかけて準備していた上長報告用パワーポイント資料も事業管理ダッシュボードを利用することで不要になり、当該四半期だけでなく四四半期先までの売上見込み・進捗もダッシュボード上可視化されて先を見越した管理をしやすくなるなど自分自身のメリットが体感されることで段階的に定着化が進んでいきました。

「トップ自らが率先垂範して実践する」、これが同社の重要な成功要因ではありましたが、定着化には長い時間と継続的な粘り強い努力が必要であったのは説明するまでも無いかと思います。

一点補足するとA社でもまだパワーポイントやExcelは活用されています。例えば将来戦略や施策の説明などはパワーポイントの方が分かり易いですし、FP&Aチームでもある一時点のスナップショットの保持はダッシュボードから形式・数値をそのままエクセルに複製した上でコメントを付記して共有フォルダに保存するなど、状況に応じた運用をしています。

戦略推進上徹底すべきところは徹底しますがが、100%を求めずメリハリをつけて前に進めているところも参考にしていただける点になります。

■現在直面する課題の解決の方向性

ここまで紹介した取組みを通して、A社は共通言語が組み込まれたレポート資産の整備と利用徹底でデータ利活用が大きく進んだことになります。一方、既存レポート資産の品質を維持しながら、事業環境の急速な変化に伴い年々増大するレポート・分析ニーズに対応が追い付いつかない、という課題は解消できていませんでした。

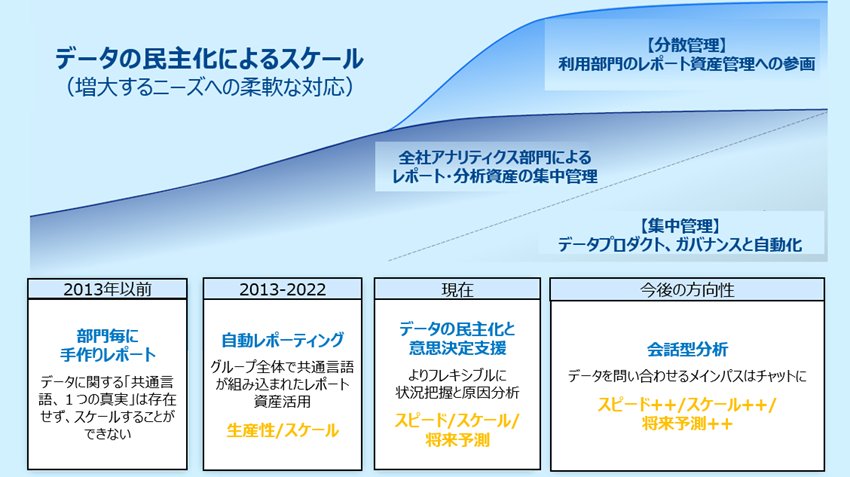

そこで同社は全社アナリティクス部門による集中管理から、所謂「データの民主化」に舵を切り始めています。

図表3

利用部門のビジネスニーズに基づいて共通言語を組込んだ「レポート」を作成・提供するアプローチから、各業務システムデータを利用しやすい形で提供する「データプロダクト」(データセット/メタ―データ/APIなどから構成)の整備と、「データプロダクト」を利用者自身が活用して分析モデルやレポートを作成・維持運用できるよう教育サポートやガバナンスを整備するアプローチにシフトしているといえます。

同社は小さく始めて大きく育てるスモールスタートを大切にしており、データの民主化アプローチも特定テーマ・特定部署から小さく始めて小さな成功を作り、そこから大きく育てていけるよう推進しています。

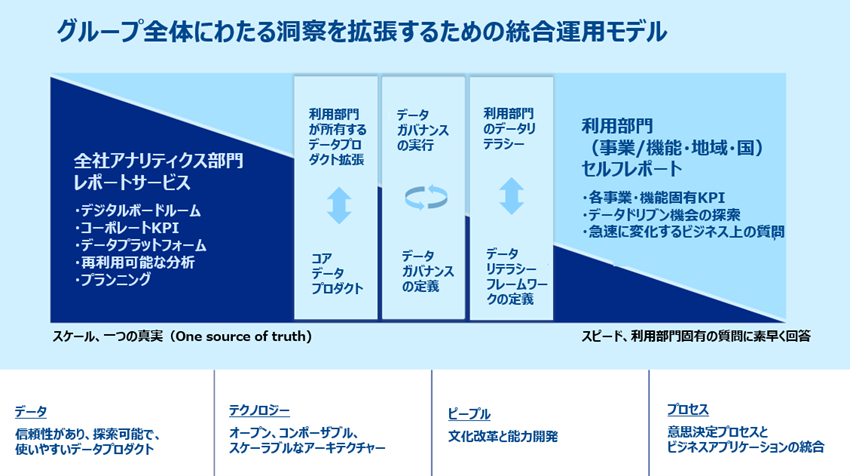

図表4

全社アナリティクス部門が今まで築いてきた共通言語や標準レポート環境を壊さず、利用部門主導でデータ利活用を推進する仕組み作りは簡単ではありません。双方を両立させる上で強力な武器となっているのがテクノロジーになります。

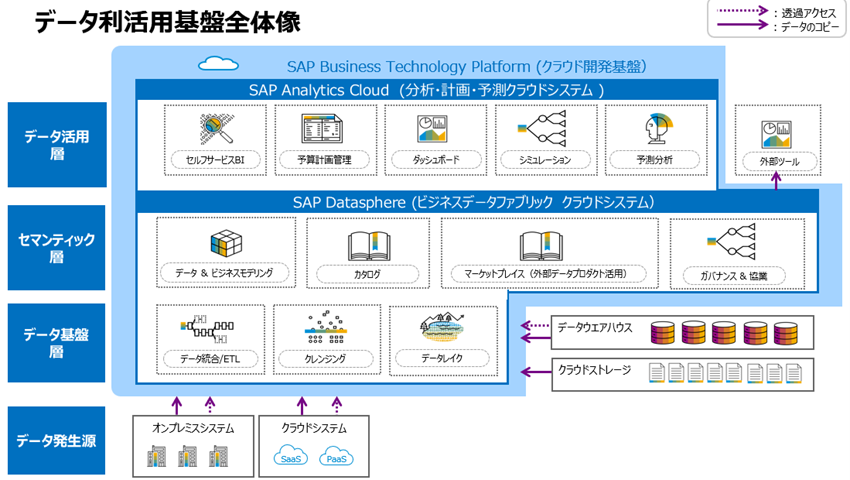

図表5は同社が現在整備を進めているデータ利活用基盤全体概要イメージになります。

社内外の多様なデータ発生源からデータを集約したデータウエアハウスやデータプロダクトから構成される「データ基盤層」、利用者自身が直感的にビジネスニーズに合った分析モデルを作ることができる「セマンティック層」、そして利用者がダッシュボードなどを通して分析や意思決定を行う「データ活用層」と3層から構成されており、社内外の異なるシステム環境に点在するデータを必要に応じて取り出しやすいアーキテクチャーになるよう日々工夫を重ねています。

図表5

A社は、SAP Datasphereを活用して、様々なデータソースと仮想的または物理的な連携を柔軟に設定する環境を整備するのと同時に、各部門ユーザーが全社アナリティクス部門に依頼することなくカタログから分析モデルやデータプロダクトを選択・組み合わせてビジネスニーズに合った分析レポートを直感的に作れる環境を整備しています。SAP Datasphereに同社ガバナンスを織込むことで、システム利用を通して利用部門におけるデータガバナンスが遵守される仕組みを整えながら、利用部門へのデータプロダクト活用に向けた教育およびチェンジマネジメント施策を展開している旅の途中と言えます。

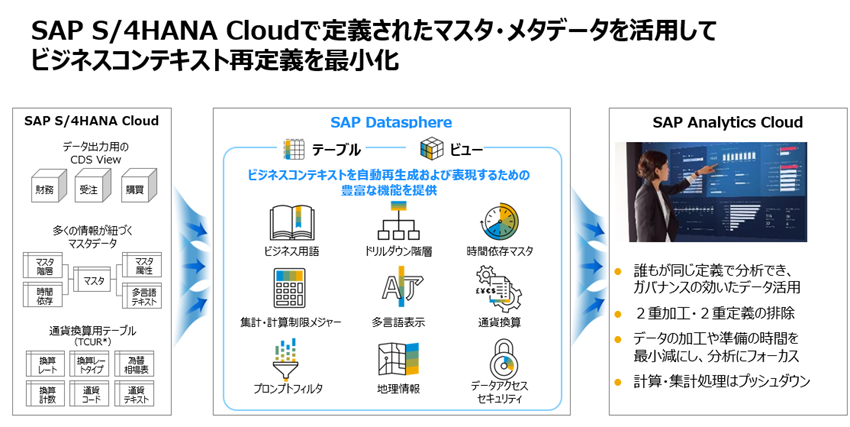

こうしたデータ利活用基盤を構築する上留意したいのは、一般的な情報系プロジェクトの多くが失われたビジネスコンテキストの再構築に多大な工数を費やしているという点、つまりSAP S/4HANA Cloudに定義されているビジネスコンテキストをデータ利活用基盤上に手作業で再構築しているケースが多い点になります。

一方、SAP Datasphereを活用することで、簡単なステップでSAP S/4HANA Cloud上に設定してあるビジネスコンテキストをSAP Datasphere上に自動生成することができ、ドリルダウンのための親子階層や、複数言語のテキスト定義、時間依存マスターなどの関連付けが自動設定されます。そして、SAP Datasphereに再現された組織などの階層構造をSAP Analytics Cloud上に二重持ちすることなく直接利用してドリルダウンなどの分析に活用することができるようになります。

図表6

また、データ発生源のSAP S/4HANA Cloud上の原価センタやGL勘定科目などのマスター・階層をセマンティック層に複製することなく、SAP Analytics Cloudから直接参照して利用できることも注目に値するポイントになります。

SAP Analytics CloudからSAP S/4HANA Cloud内の取引データやマスタ階層をそのまま使ったリアルタイム分析が可能になるだけでなく、マスターデータや階層構造をSAP Analytics Cloud上に二重持ちする必要が無いため組織変更など変化対応負荷を大幅に軽減できるようになります。

A社ではリアルタイム性が求められる資金管理領域にこのアプローチを取り入れ、SAP S/4HANA Cloudの取引やマスターデータを直接参照することでグローバルの資金状況をダッシュボードで可視化しています。例えばプラハのシェアードサービスセンターで支払いを行うとその結果がダッシュボード上の国別資金残高や金融機関・通貨別残高にリアルタイムに反映されることになり、変化の激しい状況下今の状況を正しく把握して適時適切な財務取引を行う上で大きな役割を果たしています。

図表7

同社は、SAP Datasphereから利用者が活用できるデータプロダクトを拡充することでデータ利活用促進を図りながら、将来的には生成AIを活用した更なる利用者数と用途の拡大を目指しています。データ品質が担保されたデータプロダクトを生成AIが参照する仕組みを整備することで、利用者の問いに対して生成AIがビジネス用途に耐えうる品質で答えを提供できることが期待されます。

SAP S/4HANA CloudやSAP SuccessFactorsなどのクラウドアプリケーションでは、組み合わせ利用されることを前提としたデータプロダクトの計画と開発が進み始めています。各クラウドアプリケーションに組込まれたデータプロダクトをセマンティック層でビジネスニーズに合わせて組み合わせることにより、チャットで質問すると生成AIを通して業務データに基づく回答が即時に返ってきて意思決定を支援してくれる、、、、そうした世界が近づいてきていると言えます。

最後に、生成AIによる支援を最大限引き出すために改めて考慮したいのが、標準化を推進する業務プロセス、ユニークさを残す業務プロセスを両立させるSAP S/4HANA Cloudの活用方法である「クリーンコア」・「サイドバイサイド」というアプローチになります。

標準化業務領域はSAP S/4HANA Cloudの標準プロセスに極力準拠してアドオン開発は行わずクリーンに保つ、そしてユニークさを残す業務領域はSAP Business Technology Platform上で開発を行いSAP S/4HANA Cloudにシームレスに繋げるというアプローチです。

SAP S/4HANA Cloudに内包された標準プロセスに準拠することにより、AI活用に不可欠なデータ品質を確保しやすくなるだけでなく、スムーズなアップグレードや機能拡張を担保することで今後S/4HANA Cloudに組込まれていく生成AI機能も活用しやすくなる点も留意すべきポイントになります。

本稿では、データドリブン経営実践企業A社のデータ利活用の舞台裏に注目し、テクノロジーを活用したデータ利活用の仕組み作り経緯と今後の方向性について考察しました。

各企業により状況が異なるため最適解は1つではありませんが、本稿で紹介した実践例が各社におけるデータ利活用の仕掛け作りのヒントになれば幸いです。